第一臨床化学検査室(尿検査室)

検査室の紹介

第一臨床化学(尿検査室)では,尿定性・沈渣検査をはじめ,免疫便潜血検査,関節液検査,精液検査,病原微生物抗原迅速検査,および尿素呼気試験を行っています。

当検査室は,用手法検査(分析装置がなく手作業による検査)を多く実施していますが,診察前検査への対応を行っています。

検査項目

尿定性・沈渣検査

尿定性は,尿中の化学的な成分を試験紙法で測定し,腎機能や尿路系の疾患の有無を調べる検査です。尿沈渣は,尿中に出現する細胞成分や有形成分を分類し,腎・尿路系の炎症や損傷の程度を調べる検査となります。両法を組み合わせて,腎・尿路系疾患の診断に利用されています。

尿定性検査には全自動尿分析・分取装置UA・ROBO1000ADを用い,たんぱく,ブドウ糖,潜血,ケトン体,ウロビリノゲン,ビリルビン,亜硝酸塩,白血球,pH,および比重の10項目を測定します。尿沈渣検査は,赤血球,白血球,扁平上皮細胞,尿路上皮細胞,尿細管上皮細胞,円柱上皮細胞,各種円柱,粘液,結晶成分,細菌,真菌,原虫,寄生虫,異型細胞など,多数の成分を標準法「尿沈渣検査法2010」に準じて分類します。当検査室では,有形成分自動分析装置UF1000iを用いて分析を行い,その結果から,さらに詳しい検査が必要と判断した場合には,検査技師が顕微鏡で観察を行い最終的な結果を報告します。

免疫便潜血検査

糞便中のヒトヘモグロビンを検出して下部消化管出血の有無を調べる検査です。特に,大腸がんの早期発見を目的に集団検診で広く用いられています。この検査は1回法と2回法があります。2回法は検出精度が向上します。

関節液検査(結晶成分)

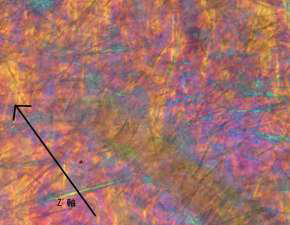

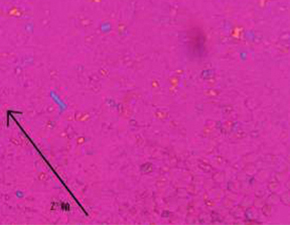

この検査は,関節内に結晶が析出したことで発症する結晶誘発性関節炎(痛風・偽痛風)が疑われる場合に実施されます。痛風は尿酸ナトリウム結晶を,偽痛風はピロリン酸カルシウム結晶を認めます。

当検査室では,鋭敏色偏光顕微鏡を用いて関節液を観察し,結晶のもつ屈折性や形の違いから結晶の種類を判別します。尿酸ナトリウム結晶は負の複屈折性(結晶の長軸がZ’軸に平行のとき黄色,垂直が青色)を有し針状の形をしています。ピロリン酸カルシウム結晶は正の複屈折性(結晶の長軸がZ’軸に平行のとき青色,垂直が黄色)を有し平行四辺形のような形をしています。

精液検査

避妊をせずに妊娠しない状態が2年間続く場合を不妊症といいます。不妊の原因は,女性だけでなく男性も45%ほど存在することが明らかになっています。不妊症の原因を調べるためには,男女ともに検査を行う必要があります。

精液検査は,男性不妊症の有無を調べる検査であり,外観,pH,量,精子濃度,精子運動率,正常形態率を調べます。患者さんの体調・ストレスにより採取するごとに精液の状態が異なることがあるので,検査は2回以上行うことが望ましいとされています。

当検査室では予約検査になっており,精液提出から2 時間以内の結果報告に対応しています。検査は,精液採取から1時間以内に実施する必要があるので,できるだけ速やかに提出してください。

病原微生物抗原迅速検査

呼吸器感染の原因微生物(インフルエンザウイルスA型およびB型抗原,アデノウイルス抗原,RSウイルス抗原,A群溶血レンサ球菌抗原,マイコプラズマ抗原,尿中肺炎球菌莢膜抗原,尿中レジオネラ菌抗原,ヒトメタニューモウイルス抗原)を15分以内に判定する検査を実施しています。原因微生物が特定されると,たとえば,インフルエンザウイルスの場合には,抗インフルエンザ薬が選択できるため,速やかに治療を開始することできます。

ヘリコバクター・ピロリ菌尿素呼気試験

ヘリコバクター・ピロリ菌は,胃炎,胃潰瘍,十二指腸潰瘍を発病させるだけでなく,胃がんや胃MALT リンパ腫や特発性血小板減少性紫斑病などの原因となることが報告されています。この検査は,胃粘膜に生息するヘリコバクター・ピロリ菌の有無を判定する検査です。除菌の判定を行うことが可能で,痛みや刺激を伴わない安全な検査となっています。検査は,専用の薬を飲んで実施し,服用前後の呼気(吐く息)を採取して判定します。除菌の保険適応となるのは,下記の4条件にあてはまる方となります。

- 内視鏡検査または造影検査において胃潰瘍または十二指腸潰瘍の確定診断がなされた患者さん

- 胃MALTリンパ腫の患者さん

- 特発性血小板減少性紫斑病の患者さん

- 早期胃癌に対する内視鏡的治療後の患者さん

- 内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者さん

当院では,保険適応外の疾患の場合はヘリコバクター・ピロリ専門外来(自費診療)で除菌することが可能です。専門外来の詳細は,消化器・肝臓内科のページをご覧ください。

検査を受けられる患者さんへのお願い・注意事項

尿検査

- 採尿は地下1階採尿トイレで行い,トイレ内の窓口へ提出してください

- 尿カップの1番下の線(25mL)まで採尿してください

- 尿カップが2個以上の場合は2番目の線(50mL)まで採尿してください

- 複数の尿カップは重ねてお渡しします。重ねたまま採尿してください

- 中間尿は,尿の出始めと最後を外して途中の尿を採取してください

- 初尿は,出始めの尿から採取してください

- 生理中の方は,採血担当者または採尿トイレ窓口でお伝えください

24時間蓄尿による検査

- 1日の尿をすべて溜める検査です

- ご都合の良い採尿日と排尿時間を決めます

- 開始時間になりましたらトイレに行き,尿はすべて排尿してください。(排尿時間を記録:A)

- 次に出る尿から,全量を蓄尿容器に溜めてください。お渡しした容器で足りない場合はペットボトルなどを利用し,必ず24時間分の全尿量を採取してください

- 翌日,開始時間Aに尿意を感じなくても必ず排尿を試みてください。少しの尿でも溜めて終了となります

- 蓄尿終了後は,速やかに地下1階採血・採尿受付に提出してください。提出時に採血がある方は,患者さんご自身がご持参ください

- 受付時間は,平日8時半~16時半,土曜日8時半~13時半となります。時間外・休診日はお受けできません

免疫便潜血反応の検査

- 採便方法について

-

- 採便棒で便表面の複数箇所をまんべんなくこすり,採便棒の先端のミゾが便で埋まるまで採取してください。採便棒は便に刺さないでください

- 水につかった便からは採便しないでください

- 月経中の方は月経が終わってから採便してください

- 採便後の検体は冷所に保管してください

- 2回法の場合は,異なる日の便からそれぞれ採取してください

- 採便後5日以内に提出してください

- 採便容器に氏名・採取日時を記入してください

- 採便容器は地下1階採血・採尿受付へ提出してください

- 排便方法について

-

- 洋式便器

(水が少ないタイプ)の場合 -

- 便器内の前方(ななめの部分)に採便シートを敷き,シート表面が濡れないように注意してください

- 肛門が,採便シート中央の真上になるように便座の前部に座ってください。便器の両サイドにスペースがある場合は,反対向きに座っても結構です

- 便器内の水に落ちないように排便します。排便後にウォシュレットは使用しないでください

- 採便をしてください

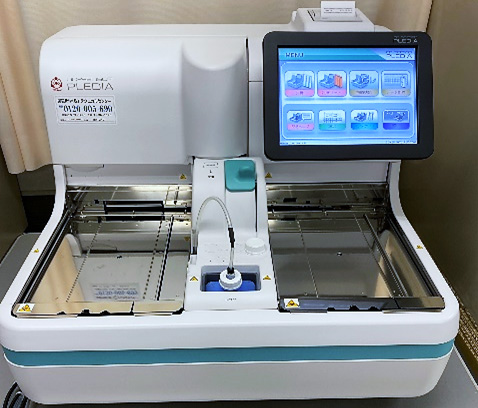

便潜血測定装置OC センサー - 洋式便器

(水が多いタイプ)の場合 -

- トイレットペーパーを3~4枚重ね水面に置き,そのうえに採便シートをのせてください。シート表面が濡れないように注意してください

- 排便をしてください。排便後に,ウォシュレットは使用しないでください

- 便器内の水に落ちないように排便します。排便後にウォシュレットは使用しないでください

- 便が沈む前に,速やかに採便をしてください

- 和式便器の場合

-

- 採便シートを水面が隠れるように敷き,シート表面が濡れないように注意してください

- 採便シートの上に,排便してください

- 採便をしてください

- 洋式便器

精液検査

- 精液の採取前に5日間の禁欲をしてください

- コンドームを使用して採取することは厳禁です(精子を殺す薬が塗布されています)

- 採取はマスターベーション法で行ってください

- 精液は全量を採取してください

- 容器の蓋はきちんと閉めて,こぼれないように注意してください

- 採取後は20℃以下37℃以上にならないように注意してください

- 提出時に採取時間をお知らせください

- 採取後はできるだけ速やかに地下1階採血・採尿受付へ提出してください(1時間以内が望ましい)

尿素呼気検査

- この検査は,空腹状態で行う必要があります。前日21時以降から当日の検査終了まで禁飲食となります。ただし,検査3時間前までであれば少量の水は飲んでも大丈夫です。飲食された場合は,検査を行うことができませんのでご注意ください

- 決まった時間に服用するお薬がある方は,事前に担当医師と相談してください

- 検査当日は,受診されている診療科の受付で連絡票を受け取り,9時半までに地下1階採血・採尿受付までお越しください

- 9時半過ぎに順次お呼びいたします

- 当日のご都合が悪い場合は,受診されている診療科までご連絡をお願いします。なお,再予約は来院が必要となりますのでご注意ください

- 除菌後の検査は,除菌薬服薬後4週間の期間が必要です

(写真提供:大塚製薬株式会社)

検査室への案内図