血液検査室

血液検査室とは

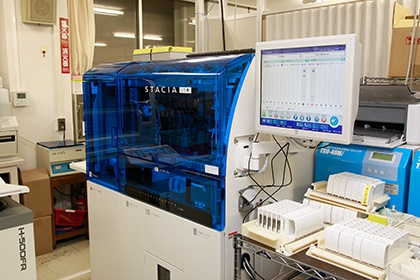

血球分析(赤血球数,白血球数,血小板数,血色素量,ヘマトクリット,白血球分類など関連項目17項目),形態検査(血液像,骨髄像),凝固検査(17項目)を行っています。血球分析・凝固検査は,自動分析機を使用し24時間体制で測定を行っています。

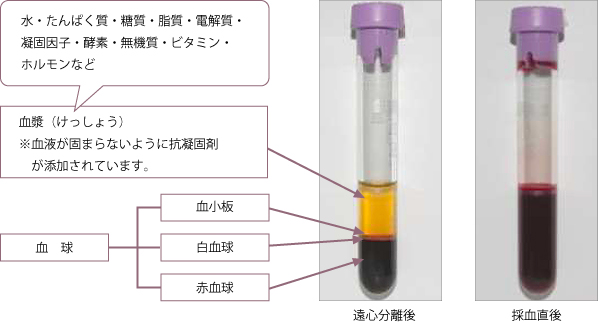

血液の成分

血球算定

血液中の細胞(赤血球,白血球,血小板)の数,血色素量,ヘマトクリットなどを検査することで炎症反応の有無,貧血や多血症の診断,血小板数からは出血傾向や血栓症などを調べます。化学療法や診察前検査のために採血後遅くても1時間以内に結果を報告しています。

検査項目

形態検査

血液や骨髄液中の細胞の形態を顕微鏡で詳細に観察します。血液像と骨髄像は,白血病・リンパ腫などの血液疾患の診断や,治療効果の判定の手がかりになります。

顕微鏡で見た白血球の種類と機能(ライト・ギムザ染色による染色形態)

- 好中球

- 細菌や異物を貪食する作用があります。感染の防御に働き細菌感染などで増加しウイルス感染などで減少します。大きさ11~17µm

- 好酸球

- オレンジ色に染まる顆粒のある白血球です。気管支喘息,アレルギー疾患,寄生虫症で増加します。大きさ13~18µm

- 好塩基球

- 濃い藍色の顆粒のある白血球です。アレルギー疾患,慢性骨髄性白血病で増加します。大きさ12~16µm

- 単球

- 活発な貪食能を有し炎症の部位に遊走し異物の処理に働きます。大きさ13~22µm

- リンパ球

- 免疫反応の中心となります。抗体を作るための命令を出す役割りをします。大きさ8~16µm

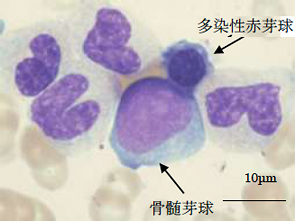

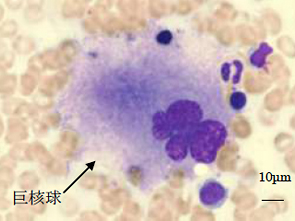

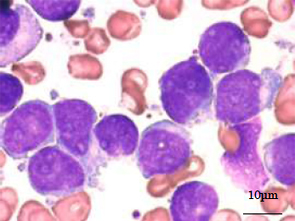

顕微鏡で見た骨髄像(ライト・ギムザ染色)

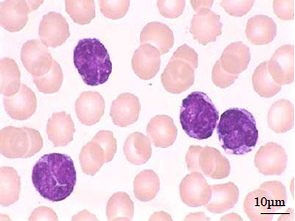

血液腫瘍(白血病)で出現する細胞(ライト・ギムザ染色)

凝固検査

止血のしくみ

怪我などで出血したとき,なぜ血液は固まるのでしょうか?また,その塊はどうなるのでしょうか?イラストで説明します。

- 出血

- 血管壁が傷つく

- 一次止血

- 血小板粘着・凝集・放出

傷ついた部位に血小板が集まり止血を始め血栓を作ります。(血小板血栓)

- 二次止血

- 凝固反応※によるフィブリン塊形成

フィブリンという線維素が血小板で出来た血栓をがっちり固め補強します。(フィブリン血栓)

- 線溶

- 線溶系による血栓融解

血栓により血管内が狭くなると血液の流れを妨げます。そのため,血栓をプラスミンにより溶かして血流を保ちます。(線溶)

※この凝固反応にはさまざまな凝固因子が必要です。凝固因子の欠乏や,働きが悪くなると止血・線溶がうまくいきません。そこで凝固因子の量や活性を調べるために凝固検査を行います。

血液が凝固するまでの時間を調べ,心筋梗塞や脳梗塞などで抗凝固作用のあるお薬を投与されている患者さんの薬剤効果の確認や,手術や処置での出血が正常に止血するかを調べます。トータルPAI-1,トロンビン・アンチトロンビン複合体など血栓性疾患や多臓器不全の指標として24時間体制で測定を実施しています。