血清検査室

検査項目

糖尿病とヘモグロビンエイ・ワン・シー(HbA1c)検査

糖尿病はその名のとおり尿の中に糖が出る病気として古くから知られていました。その原因は血糖値(血液中のブドウ糖濃度)が高くなるためというのは皆さんご存じのとおりです。

今,世界中では2億人が糖尿病であるといわれています。我が国の患者数は予備軍も含めるとおよそ2000万人で,今後ますます増えていくことが予想されます。

糖尿病の検査でヘモグロビン・エイ・ワン・シー(ヘモグロビンA1cまたはHbA1c)というのを最近よく耳にされると思います。HbA1cは血糖検査とともに糖尿病の重要な検査です。血糖値が高くなる病気なら血糖検査だけでもよさそうですが,糖尿病患者さんの血糖値は不安定なため,その方の状態を見極めるには反復検査が必要です。

一方HbA1cは1回の検査で「過去数週間の血糖値の平均」を推し測ることができ,その検査結果から,病院においでにならなかった間の血糖値を推定し,世界各国で行われた大規模な追跡調査の結果と照らし合わせることで今後合併症が発現するかどうかの予測を立てることもできる大変に便利な検査です。

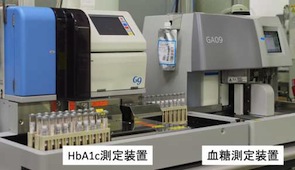

当検査室では写真のような,ひとつの試験管に入った血液で連続的に血糖とHbA1cを測定できる検査装置を導入しています。

平成24年4月1日より,我が国のHbA1c測定値はそれまで使ってきたジェイ・ディー・エス値(JDS値)から,それよりおよそ0.4高いエヌ・ジー・エス・ピー値(NGSP値)という数値に変わりました。これは,国際的に広く利用されているNGSP値に物差しを合わせることで,患者さんの検査結果を各国の臨床研究成果と比較を容易にし,治療等に反映させることを目的としています。

今後はこのNGSP値を用いることになり,診断基準値(糖尿病を強く疑う値)も6.1以上から6.5以上に変わります。また,当臨床検査部では診療現場の混乱を避けるため,当分の間は従来のJDS値も併記しています。なお,メタボリックシンドローム検診(いわゆるメタボ検診)では,もう少しの間,従来のJDS値が利用されるようです。ご自分の検査結果がどちらの物差しで示されているのか不明な場合は,受診時時に担当医にご確認ください。

※JDS ⇒ Japan Diabetes Society(日本糖尿病学会)の略

NGSP ⇒ National Glycohemoglobin Standardization Program(米国糖化ヘモグロビン標準化プログラム)の略