肝芽腫

肝芽腫とは,こどもの肝臓にできる悪性腫瘍(=がん)です。成人でも肝臓に腫瘍ができることがありますが,そのほとんどが肝細胞がんであるため,成人とは違う病気です。肝芽腫は,肝細胞になるはずの未熟な細胞から発生した悪性腫瘍です。

特徴

日本では年間に30-50人のこどもが肝臓に腫瘍ができると報告されています。

こどもの肝臓にできる腫瘍のうち約8割が肝芽腫です。他に子どもの肝臓にできるがんとして,肝細胞がん,未分化肉腫,悪性リンパ腫,悪性胚細胞腫瘍などがありますが,いずれもまれです。

好発年齢は3歳までに発生することが多いと言われています。

現時点では,未だ決定的なものはわかっておらず,残念ながら肝芽腫の発生を予防することはできません。

肝芽腫が発生しやすい因子があり,以下のようなものがあげられます。

- 出生児の体重がとても軽い(特に生下時体重が1500g未満の超未熟児)

- 家族性大腸ポリポーシスの患者さん

- Beckwith-Wiedemann(ベックウィズ-ヴィーデマン)症候群の患者さん

に多いと報告されています。

肺に転移しやすいとされています。

症状

右上腹部のしこり,腹痛,嘔吐,発熱などがありますが,腫瘍が小さいうちには何も症状がないことがほとんどです。

診断

その他の小児腹部腫瘍との鑑別診断には,画像検査は必須の検査です。

画像検査

まず超音波検査は手軽にできる検査であり,これだけでも腫瘍のおおよその形や質がわかります。また,最も有用な検査として造影CT画像検査があります。CT画像検査にて腫瘍の肝内・肝外への占拠範囲,腫瘍の血管浸潤や遠隔転移(主に肺転移)の有無を判断することができます。それによって初診時の病期分類(PRETEXT分類といいます)を判断することができます。

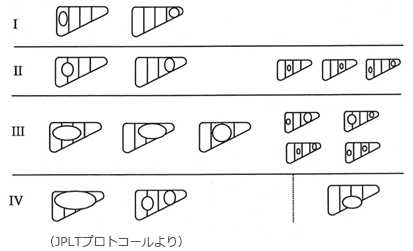

PRETEXT分類(術前病期分類)

PRETEXT 1期

肝臓の4区域の1つのみに腫瘍があります。

PRETEXT 2期

肝臓の4区域の隣り合う2つに腫瘍があります。

PRETEXT 3期

肝臓の4区域の隣り合う3つに腫瘍があるか,肝臓の4区域の隣り合わない2つに腫瘍があります。

PRETEXT 4期

4区域の全てに腫瘍があります。

上記とは別に,以下の評価(肝外因子)もあります。

- V→下大静脈または全ての肝静脈内へ腫瘍が入り込んでいる場合

- P→門脈本幹,または左右両方の門脈内に腫瘍がある場合

- E→VやP以外の肝外進展がある場合

- R→腫瘍破裂がある場合

- M→遠隔転移がある場合

血液検査

肝芽腫に特有のマーカー(腫瘍マーカー)検査があり,AFP(アルファ・フェト・プロテイン)といいます。肝芽腫ではほぼ全例でAFPの値が高くなります。また治療により腫瘍が小さくなればAFPの値も低下するので,治療の効果や再発も判定することも可能です。

病理検査(腫瘍生検)

肝臓に腫瘍があっても,全例が肝芽腫とは限りません。肝芽腫以外でも肝臓に腫瘍ができることがあり,低い頻度ですが,肝細胞がん,未分化肉腫,悪性リンパ腫,悪性胚細胞腫瘍などの悪性腫瘍もあり,また良性の腫瘍であることもあります。そのため,確定診断には腫瘍のごく一部を手術にて摘出して病理組織検査に提出します。

治療

先ほど述べた治療前の腫瘍進展度によるPRETEXT分類によって治療法が変わります。

肝外因子を伴わないPRETEXT I,II,IIIを標準リスク群,遠隔転移がないが肝外因子ある症例やPRETEXTIVを中間リスク群,遠隔転移例を高リスク群に層別して治療を行います。

標準リスク群の中で,全摘した純高分化型腫瘍を低リスク群とし,術後化学療法を行わないこともあります。

肝芽腫に有効な薬剤はシスプラチンであり,これを中心としたレジメンが用いられます。まずシスプラチン単剤療法後に手術(肝切除)を行い,手術後に2コースの化学療法を行います。

中間リスク群は,初診時肝切除が困難な症例であり,術前化学療法としては,シスプラチンにアンソラサイクリン系抗がん剤を組み合わせるレジメン,もしくはフルオロウラシルとビンクリスチンを組み合わせるレジメンを用いるのが標準的です。さらに肝移植の適応を早期に検討し,肝移植に対する準備も行い,術前4コース後に肝切除あるいは肝移植を行います。

高リスク群でも同様のレジメンを用いられますが,最近は,高用量シスプラチンの有効性が示されてきています。肺転移に関しては外科的切除も有効な手段であり,原発巣が肝移植の適応例では,遠隔転移巣が制御できた時点で肝移植を行うのが原則です。

治療期間について,標準リスク,中間リスク,高リスク群によって異なりますが,化学療法と手術療法合わせておおよそ4〜6ヶ月とされています。

予後

現在の標準的な治療法において,標準リスク群では5年生存率が90%を越える成績を上げています。また,中間リスクは60−70%でしたが,肝移植が保険適応となったため,治療成績はさらに向上してきています。一方で,高リスク群では予後は未だに不良な症例も少なくありません。

参考文献

日本小児血液・がん学会編.小児血液・腫瘍学 第1版.2015, 診断と治療社

日本小児血液・がん学会編.小児がん診療ガイドライン2016年版.2016, 金原出版